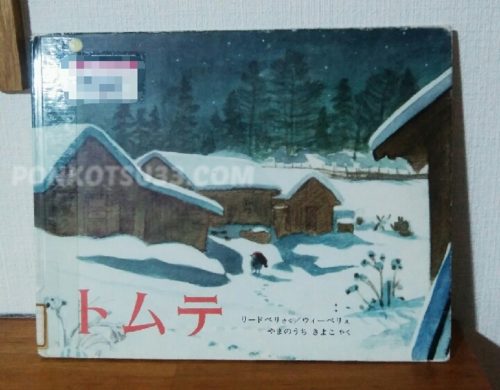

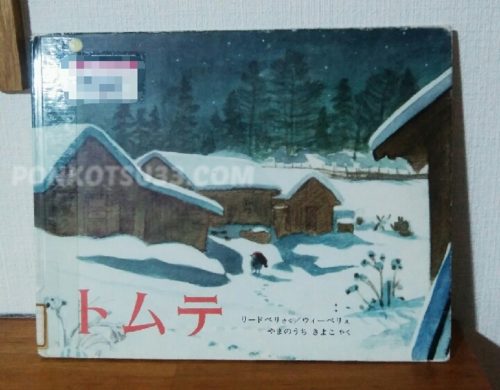

『トムテ』リードベリ作、ウィーベリ絵、山内清子訳、偕成社、1979年

『トムテ』はスウェーデンの妖精の静かな冬の夜を描いた絵本。

19世紀の詩人リードベリが書いた詩は、味わい深く、大人におすすめの絵本。

この記事で紹介する本

こんな方におすすめ

- 大人におすすめのクリスマスの絵本を探している

- 北欧の妖精「トムテ」について知りたい

『トムテ』とは?

『トムテ』(原題”TOMTEN”)は、1960年にスウェーデンにて初版が発行された絵本。

スウェーデンの詩人リードベリが1882年に発表した有名な詩に、スウェーデンの画家ウィーベリが絵をつけた。

日本では、1979年、山内清子の訳により、偕成社より刊行された。

ヴィクトール・リードベリ(詩)

1876年頃のリードベリ[public domain]

19世紀のスウェーデンのジャーナリスト、詩人、作家、神学者、法律家。

1828年、スウェーデンのイェンチェーピング生まれ。リンド大学、ウプサラ大学に学ぶ。

社会問題、宗教問題を扱った小説、哲学的な詩が多い。

1895年死去。

参考:偕成社公式サイト

ハラルド・ウィーベリ(絵)

スウェーデンの画家。

スウェーデンのアンカーシュルムに生まれる。

工芸学校、オレル美術学校に学ぶ。自然や動物の本の挿絵を多く描き、絵本の分野でも活躍。

1971年にブタペストの世界動物画展で最優秀賞を、1976年にエルザ・ベスコフ賞を受賞。

参考:偕成社公式サイト

山内清子(訳)

翻訳家。

1931年、東京都生まれ。東京教育大学言語学科卒業。

北欧児童文学、絵本などの翻訳をおこなった。

2000年死去。

引用元:Wikipedia

主な作品(翻訳)

代表作(翻訳)

内容紹介

トムテは、スウェーデンの農家に住んでいる小人。

静かに冷えこむ冬の夜、トムテは農家の動物たちや子どもたちを見回りながら、一つの疑問がうかぶ。

トムテの優しいまなざしと素朴な疑問が、読者の心にそっと呼びかける。

トムテについて

クリスマス(ユール)におかゆをもらうトムテ[public domain]

トムテは、北欧の昔ばなしなどで登場する妖精の一種。

スウェーデンでは「トムテ」、フィンランドでは「トントゥ」、ノルウェーでは「ニッセ」とも呼ばれる。

非常に働き者で、農家の仕事、特に家畜の世話が得意。

優しい性格で、何百年も生き続けながら一家に繁栄をもたらすといわれているよ。

トムテの容貌と性格

トムテの外見は、「赤い帽子をかぶった白くて長いあごひげをもつ小人のおじいさん」というのが一般的みたい。

絵本『トムテ』にも、もくもくと仕事をこなすトムテが登場するけど、まるっきりこんな感じ。

人がくると隠れてしまうので、その姿を見る機会はないけれど、トムテに感謝して、大事に扱うといいことがあると信じられている。

反対に、トムテへの感謝を忘れ、ぞんざいに扱った時には、その一家からいなくなったり、不幸がもたらされるといわれているよ。

日本でいう座敷わらしのような存在かな。

北欧のクリスマスとトムテ

北欧では、クリスマス・イブになると、トムテもごちそうを食べられるように、おかゆを器に入れて、納屋や仕事場に出しておく。

もともとは、クリスマスは家の人がトムテに感謝をあらわす機会だったんだね。

現代では、スウェーデンではサンタクロースのことを「ユールトムテ(クリスマスのトムテ)」と呼び、クリスマスプレゼントを配る姿が一般的となっている。

日本でも、クリスマスオーナメントとしてよく売られている人形にも似たようなのがある。

参考:Wikipedia、『トムテ』リードベリ作、ウィーベリ絵、山内清子訳、偕成社、1979年

絵本『トムテ』を読んだきっかけ

ももちんは、絵本『トムテ』を、銀座の書店・教文館内にある子どもの本の店「ナルニア国」で見つけた。

教文館では、毎年11月からクリスマスフェアを開催していて、各階でクリスマスグッズや本の豊富なラインナップを楽しめるんだ。

「ナルニア国」でも、もちろんクリスマスにちなんだ絵本が特集されていた。

1冊ずつ開いてみて、見つけたのが『トムテ』。

クリスマスと直接はかかわりのない内容ながら、大人の心に響く問いかけが心に残った。

数日後、地元の図書館で見つけたので借りてきました。

教文館紹介

-

【銀座の老舗書店】教文館レビュー!絵本めぐりとカフェで至福の時間

この前、東京に行ったので、ももちんの大好きな本屋さん、教文館にも立ちよってきたよ。 銀座にある本屋さんなんだけど、絵本や児童文学が充実してて、カフェまである。 ももちんの好きなものが詰まってる場所なん ...

続きを見る

絵本『トムテ』を読んだ感想

『トムテ』リードベリ作、ウィーベリ絵、山内清子訳、偕成社、1979年

『トムテ』は、スウェーデンの冬の夜を舞台にした絵本。

特にクリスマスについて描かれているわけではない。

実際、本国スウェーデンでは、リーベリのこの詩は、大みそかにラジオで朗読されているとのこと。(『トムテ』あとがきより)

ももちんは、この静かな冬の夜の世界が大好きなので、冬の間はずっと読んでいたい絵本。

北欧の静かな冬の夜

スウェーデンに限らず、北欧の冬の夜はとても長い。

絵本では、夜の静けさ、ひんやりと凍えるような寒さ、雪の白さと星の美しさが描かれる。

ももちんは、数年前にフィンランドのラップランドに行ったんだけど、夜はとても静かで冷えこんでいた。

びっしりと雪化粧した背の高い木々が印象的だった。

ウィーベリの絵は、その冷たさと美しさを、幻想的に描いている。

トムテという存在

人も動物も寝静まったこんな夜に、目を覚ましているのはトムテただひとり。

トムテはこの農場に何百年も住んでいる小人。

ぶつぶつと何かをつぶやきながら、いつもの夜の仕事にとりかかる。

あたたかなまなざし

トムテの夜のお仕事は、動物たちと人間たちに変わりがないか見回ること。

ひとつひとつの小屋を確かめるという仕事を、数えきれないほど重ねてきたトムテ。

絵本に描かれている夜も、無数にあるそんな日々の中の、たった1シーンにすぎない。

トムテが動物たちの様子を見て回る姿は、やさしい愛が感じられる。

牛や馬は、どんな夢を見ているかしら?

羊たちは、よく休めているかしら?

鶏たちに変わりはない?

犬のカーロは元気かな?

動物たちの見回りの後は、この家に住む人間たちにも変わりがないか見て回る。

中でもトムテの一番の楽しみは、子どもたちの寝顔をみること。

まるでかわいい孫の顔を見るおじいさんのような愛情を感じる。

トムテの疑問

物語では、トムテは何かに疑問を持っているみたい。

月を見上げて、「わしにはまだ、どうもよくわからん。」とつぶやくトムテ。

いったいどんな疑問なんだろう?

トムテの時間の感覚

トムテは、一つの家に何百年も住み、その家を守る妖精。

何百年という時間は、人間には長すぎて、想像がつかない。

一方、トムテには、何百年もみてきた人間についての疑問がわくんだよね。

トムテ自身は変わらないのに、人間たちは子供から成長し、大人になり、年老い、どこかへ行ってしまう。

そのサイクルを、トムテは何度も見てきたんだ。

人は、どこからきて、どこへ行くのか?

動物たちも、鳥たちも、もちろん人間たちも、この問いには答えてくれない。

トムテはじっと考え込むんだ。

ももちんから見たら、トムテはずっとずっと長く生きる存在。

その命のサイクルは、まるで大きな木のように、ゆったりと流れていくサイクルなんだと思った。

トムテから見たら、人間たちは、知らない間に成長して、どこかに行ってしまうように見えるのかもしれない。

命のサイクル

トムテは「家」に住むというけれど、「家」そのものなのかもしれない、と思った。

家から見たら、自分はそこにただいるだけなのに、中に住む人はどんどん変わっていく。

この人たちは、いったいどこからやってきて、どこへ行くんだろう?

家は、それを知る由もないし、また、たいして気にかけもしない。

どこからこようが、どこへ行こうが、流れに任せて、自分は淡々と日々を重ねていくだけ。

これは、人間が持つ「感情」とは違う次元のところからわく、もっと広い意味での「愛」みたいなものなのだと思う。

みなもとはどこ?

トムテは、「どこへながれていくのだろう。みなもとはどこだろう。」とつぶやく。

これは、すべての生物につながる、とても哲学的な問いなのだと思う。

たとえばももちんは、飼っている猫と命のサイクルが違うけれど、それに対してトムテが持っている疑問とは違う感覚を持つ。

お別れするのは寂しいし悲しい。とても素朴な疑問なんて持てない。

だけど、その寂しさ、悲しさをこえたところに、「生と死はどこからくるのか?」という問いがぽっかりと浮かんでいる。

なぜ人(動物)は死に、また生まれてくるのだろう?

答えはわからないまま。

こんな哲学的な問いが、絵本になってしまっているということ自体が驚き。

命のリズムと、あらゆる生物とのつながりに思いをはせるような、味わい深い絵本。

トムテの絵本

トムテについて書かれた絵本は、今回紹介した『トムテ』以外にもいくつかあるので、紹介するね。

『みまわりこびと』

【絵本】『みまわりこびと』アストリッド・リンドグレーン/文 キティ・クローザー/絵 ふしみみさを/訳 講談社:リンドグレーンのクリスマス絵本。

耳には聞こえないこびとの「ちいさなことば」が温かい。雪の上に残る足跡をみつけてみたいね。 pic.twitter.com/Q7d1xEgAh8— 不機嫌図書室 (@infanodalibro) 2014年11月30日

2014年講談社より刊行された『みまわりこびと』は、『長くつ下のピッピ』で有名なスウェーデンの作家、リンドグレーンが書いた文。

もともとは、リードベリの詩”TOMTEN”(『トムテ』の詩)から書き改められたもの『トムテ』と似ていて詩的な感じ。

受け取る印象はこのリンドグレーン版の方がやさしく、哲学的というより、トムテの優しさ、慈しみが強く感じられる。

絵本作家として活躍するキティ・クローザーによる絵は、静かな冬の夜をやさしく描いている。

リンドグレーン紹介

-

長くつ下のピッピ展感想。物語を知らない人も世界観に魅せられる!

東京富士美術館で開催中の「長くつ下のピッピの世界展」に行ってきた。 ももちんはピッピを読んだことがないけど、展示がとてもおもしろかったので、紹介するよ。 こんな方におすすめ 長くつ下のピッピの世界展の ...

続きを見る

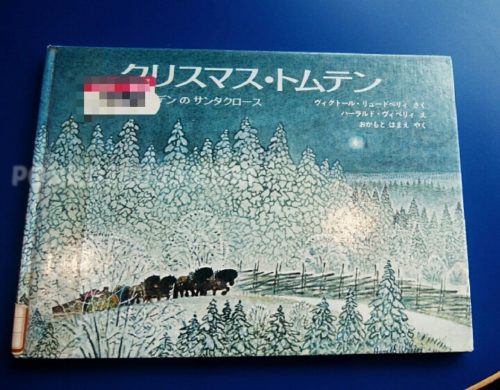

『クリスマス・トムテン』

1982年に佑学社から刊行された絵本『クリスマス・トムテン』は、今回紹介した『トムテ』と同じ、リードベリによる文と、ウィーベリによる絵。

『トムテ』の文は「詩」だったけれど、この『クリスマス・トムテン』でリードベリが書いたのは「物語」。

一人ぼっちの少年が、クリスマスにプレゼント配りをするトムテに同行し、体験する物語。

望んでいなかったプレゼントに不満気な少年に、トムテンが見せてくれたものとは・・・

『トムテ』とはだいぶ趣が違い、教訓的な要素が強い。

詩的なものより、物語的なものを読みたい人にはおすすめ。

ウィーベリの絵は今作でも、北欧の凍てつく冬の夜を美しく描きあげている。

2018年11月現在、絶版。中古本購入か図書館でチェックしてみてね。

『きつねとトムテ』

小雨堂絵本:絶版希少本「きつねとトムテ」フォーシュルンド作/ウィーベリ絵(偕成社)http://t.co/84hv9hzssD 同作家の「トムテ」は現在も刊行中です pic.twitter.com/2iwkg6HjhB

— 小雨堂 (@ehonnoshizuku) 2014年11月12日

1981年に偕成社より刊行された『きつねとトムテ』は、『トムテ』と同じウィーベリによる絵。

20世紀初頭に活躍したスウェーデンの詩人フォーシュルンド作の詩に、ウィーベリが絵をつけたもの。

『きつねとトムテ』の舞台はクリスマスイブの夜。

おなかをすかせて農家にしのびよるきつねと、そこに住むトムテの静かであたたかいお話。

クリスマスイブにトムテにふるまわれる「おかゆ」の描写もある。

2018年11月現在、絶版。中古本購入か図書館でチェックしてみてね。

『トムテと赤いマフラー』

【絵本】『トムテと赤いマフラー』レーナ・アッロ/文 カタリーナ・クルースヴァル/絵 菱木晃子/訳 光村教育図書:失くしたマフラーを拾ったのはスウェーデンの妖精トムテ。トムテのマフラー使いが賢くて楽しい。旅するトムテを思ってほっこり。 pic.twitter.com/YbR8f2uMlS

— 不機嫌図書室 (@infanodalibro) 2014年12月8日

2014年に光村教育図書から刊行された『トムテと赤いマフラー』は、レーナ・アッロ文、カタリーナ・クルースヴァル絵のスウェーデンコンビによるもの。

ある日、赤いマフラーをなくしてしまった女の子。

そのマフラーを、トムテが見つけてさまざまな使い方をする、というお話。

絵本の表紙でトムテが背負っているのが、まさかマフラーだったとは!

かわいいお話に大人も子どももほっこりするはず。

まとめ

絵本『トムテ』みどころまとめ。

- 著者紹介

- トムテとは?

- 絵本を読んだきっかけ

- 北欧の静かな冬の夜

- トムテのあたたかなまなざし

- 命のサイクル

- トムテ関連絵本

リードベリの詩が心に響く、落ち着いた大人の絵本だよ。

クリスマスに読みたい絵本については、こちらのバナーからどうぞ。

書籍の表紙画像について、各出版社/著者ご本人から許諾を得るか、版元ドットコム等許諾申請不要の確認のもと掲載しています。表紙画像掲載不可または可否不明の書籍については、Amazonアソシエイトの商品画像リンクを掲載しています。