小説『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカの作家サリンジャーの青春小説。

1950年代のニューヨークを舞台にして描かれた物語の中には、当時流行った本・映画・歌もたくさん登場。

今回は、『ライ麦畑でつかまえて』作中で引用されているものの元ネタを紹介していくよ。

こんな方におすすめ

- 小説『ライ麦畑でつかまえて』を読んだが、カタカナがいっぱいで時代背景がよくわからなかった

- 『ライ麦畑でつかまえて』で引用されている歌・本・映画・人物を知りたい

『ライ麦畑でつかまえて』とは?

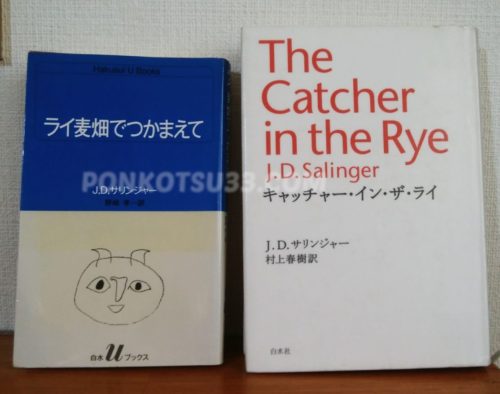

左:『ライ麦畑でつかまえて』野崎孝(訳)1984年

右:『キャッチャー・イン・ザ・ライ』村上春樹(訳)2003年

ともにJ.D.サリンジャー(著)白水社刊

”The Catcher in the Rye”は、1951年、アメリカで出版された長編小説。作者はJ.D.サリンジャー。

全世界発行部数累計6500万部を超え、現在も世界中で毎年25万部ずつ売れ続けている。

日本国内発行部数も累計320万部を超えた。

日本では、1952年、橋本福夫の翻訳により『危険な年齢』と題され、ダヴィッド社より刊行された。

1964年、野崎孝の翻訳により『ライ麦畑でつかまえて』と題され、白水社より刊行。

1967年、繁尾久により『ライ麦畑の捕手』と題され、英潮社より刊行。

2003年、村上春樹による新訳『キャッチャー・イン・ザ・ライ』が白水社より刊行。

参考:Wikipedia

『ライ麦畑でつかまえて』感想

-

『ライ麦畑でつかまえて』あらすじと感想。サリンジャーの青春小説!

『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカの作家サリンジャーが60年以上前に書いた小説。 「永遠の青春小説」と言われているので、一度は読んでおこうと思ったんだけど。 正直、途中で読むのやめようかと、何度も思っ ...

続きを見る

引用を調べるにあたって参考にした書籍は野崎孝訳・村上春樹訳の2冊。

各引用作品に掲載の(P数字)は、野崎孝訳『ライ麦畑でつかまえて』でその言葉が登場するページ。

実在する本・歌・映画・人物

『デーヴィッド・カパーフィールド』(P5)

デイヴィッド・コパフィールドの口絵[public domain]

『デイヴィッド・コパフィールド』(原題”David Copperfield”)は、1849年から1850年にかけて、雑誌に月刊連載されたチャールズ・ディケンズの長編小説。

ディケンズの自伝的要素あふれる代表作。

『ライ麦畑でつかまえて』の初めの一文で引用され、生い立ちから語り始めることを「《デーヴィッド・カパーフィールド》式のくだんないこと」と表現されている。

参考:Wikipedia

『アトランティック・マンスリー』(P14.18)

1857年11月1日刊行の”Atrantic monthly”[public domain]

ホールデンが冒頭で落第について話しに行くと、歴史を教えるスペンサー先生が読んでいたのが"Atrantic Monthly"。

"Atrantic Monthly"は、1857年にアメリカで創刊され現在まで続く、歴史ある評論・文芸誌。

文学や文化、教育、政治など、幅広いテーマを扱う。

参考:Wikipedia

『アフリカ便り』(P31.32)

「イサク・ディーネセン」ことカレン・ブリクセン[public domain]

ホールデンが図書館で借りて寮で読んでいたのが、『アフリカ便り』。

『アフリカ便り』(原題”Out of Africa”)は現在では和訳名『アフリカの日々』として知られている。

長年東アフリカで暮らしたデンマークの女流作家カレン・ブリクセン(1885-1962)が、1937年に発表したエッセイ。

英語名では、男性のペンネーム「イサク・ディーニセン」を用いた。

1985年公開のアメリカ映画『愛と哀しみの果て』の原作としても知られる。

参考:Wikipedia

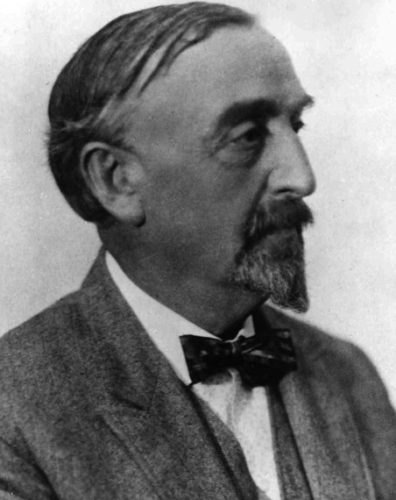

リング・ラードナー(P31.32.218)

リング・ラードナー[public domain]

リング・ラードナー(1885-1933)はアメリカの作家。

アメリカのさまざまな人々を題材とした短篇小説を執筆した。

『ライ麦畑でつかまえて』にある「しょっちゅう交通違反をやらかすとってもかわいい女の子と恋をする交通巡査のことを書いた短編」とは、短編『微笑がいっぱい』(原題”There Are Smiles”)のこと。

ホールデンはリング・ラードナーを「兄貴のD・Bの次に好きな作家」と評している。

参考:Wikipedia

『帰郷』(P32.173)

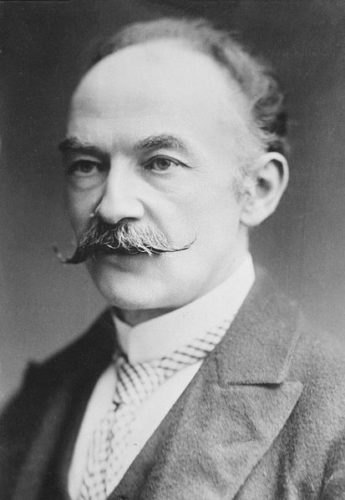

トマス・ハーディ[public domain]

『帰郷』(原題”The Return of the Native”)はイギリスの作家・詩人トマス・ハーディ(1840-1928)が1878年に発表した長編小説。

ホールデンが好きだと言う「ユーステイシア・ヴァイ」は『帰郷』の女主人公で、女神のように気ままで誇り高いキャラクター。

参考:Wikipedia

『人間の絆』(P32)

カール・ヴァン・ヴェクテンの撮ったモーム[public domain]

『人間の絆』(原題”Of Human Bondage”)は、イギリスの作家サマセット・モーム(1874-1965)が1915年に発表した長編小説。

不自由な足をもつ少年が成長していく半生を描いた本作は、モームの自伝的小説と言われている。

ホールデンは去年の夏に『人間の絆』を読んだと話している。

参考:Wikipedia

『インドの歌』『十番街の虐殺』(P45)

引用元:"SONG OF INDIA" BY TOMMY DORSEY/YouTube WorldWar2Music

『インドの歌』(原題”Song of India”)は1898年にモスクワで初演されたオペラ『Sadko(サドコ)』で使用された曲をもとにした人気曲。

参考:Wikipedia

引用元:The Ventures Slaughter On Tenth Avenue (Super Sound).wmv/YouTube RockerOfClassics

『十番街の虐殺』は、日本語タイトル『十番街の殺人』(原題”Slaughter On Tenth Avenue”)として知られている。

1936年のブロードウェイ・ミュージカル作品「オン・ユア・トウズ」の曲。

”The Catcher in the Rye”刊行後の1964年となるが、アメリカのインストゥルメンタルバンド・ベンチャーズがシングルとして発売し、ヒットした。

ホールデンは同じ部屋のストラドレーターが、たいしてうまくもない口笛で『インドの歌』や『十番街の虐殺』を吹くと話している。

参考:Wikipedia

『ジークフェルド・フォリーズ』(P48)

1912年”Ziegfeld Follies”ポスター[public domain]

『ジーグフェルド・フォリーズ』(原題”Ziegfeld Follies”)は、1907年から1931年までニューヨークのブロードウェーで上演されたショー。

パリのミュージック・ホール「フォリー・ベルジェール」をモデルにしている。

1932年から1936年はラジオ番組になり、1945年にはミュージカル映画になった。

ホールデンはストラドレーターに「《ジークフェルド・フォリーズ》の初日の夜に主役の代役をやった」と話す。

参考:Wikipedia

ケアリ・グラント(P60)

ケーリー・グラント(1941年)[public domain]

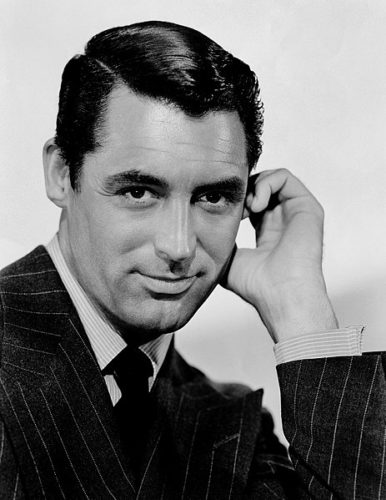

ケーリー・グラント(ケアリ・グラント)(1904-1986)は、イギリス出身の俳優。

1930年代から1960年代にかけて、アメリカ映画の代表的な俳優として活躍。

アルフレッド・ヒッチコック(1899-1980)のお気に入りの俳優でもあった。

ホールデンは、ケアリ・グラントが出る喜劇の映画は見なくて平気だったと話す。

参考:Wikipedia

『ヴォーグ』(P93)

制服を着たリー・ミラー(1944年)[public domain]

『ヴォーグ』(原題”VOGUE”)は、1897年にアメリカで創刊されたファッション雑誌。

2018年12月現在、世界18か国と1地域で発行されている。

2006年に公開したヒット映画『プラダを着た悪魔』(原題”The Devil Wears Prada”)は、VOGUEの元編集長アシスタントだったローレン・ワイズバーガーの同名小説を原作にしたもの。

ホールデンが学校を退学した日に乗った汽車で出会った女性は『ヴォーグ』を読んでいた。

参考:Wikipedia

『パン屋の女房』(P107)

『パン屋の女房』(原題”La Femme du boulanger”)は、1938年に公開されたフランス映画。

監督は、マルセル・パニョル(1895-1974)、主演はレイミュ(1883-1946)。

参考:Wikipedia

『三十九夜』(P107)

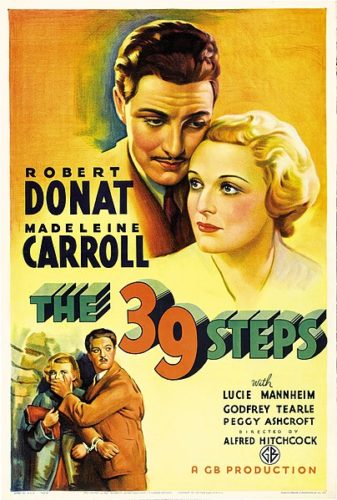

『三十九夜』ポスター[public domain]

『三十九夜』(原題”The 39 Steps”)は、1935年公開のイギリスのサスペンス映画。

アルフレッド・ヒッチコック監督、ロバート・ドーナット主演。

原作はスコットランドの作家、ジョン・バカンの小説『三十九階段』。

”The 39 Steps”は、本作含め3度映画化されているが、本作が最も有名。

ホールデンは「かつて妹のフィービーを『パン屋の女房』を見に連れて行ったが、フィービーが好きなのは『三十九夜』だ」と話す。

参考:Wikipedia

『恋も数ある中で』(P113)

引用元:Just One of Those Things - Frank Sinatra/YouTube Maureen Ward

ホールデンが泊まったホテルのホールでかかっていた、『恋も数ある中で』として登場する歌は、”Just One of Those Things”として有名。

アメリカの音楽家コール・ポーターによる作詞・作曲。

”Just One of Those Things”は1935年のミュージカル『ジュビリー』で歌われた。

参考:Just One Of Those Things よくある話/ジャズ・ピアニスト☆大関敏夫 おおぜき としお☆ホームページ

ピーター・ローレ(P114)

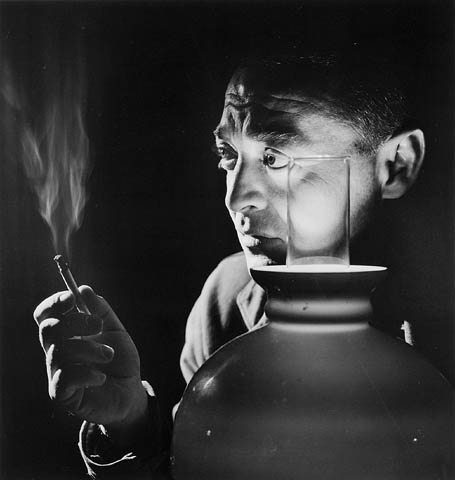

ピーター・ローレ(ユーサフ・カーシュ撮影、1946年)[public domain]

ホールデンが出会った「おのぼりさん」のような女の子たちが、見かけたと言って騒いでいたのが、ピーター・ローレ。

ピーター・ローレ(1904-1964)は、ハンガリー出身の俳優。ハリウッドでも活躍した。

個性派脇役として活躍。

参考:Wikipedia

ゲーリー・クーパー(P117)

ゲーリー・クーパー(1936年)[public domain]

ゲーリー・クーパー(1901-1961)は、アメリカの俳優。

1920年代から1950年代に映画スターとして活躍した。

アカデミー賞主演男優賞に五度ノミネートされ、そのうち1941年(『ヨーク軍曹』)と1952年(『真昼の決闘』)の二度受賞した。

ホールデンはおのぼりさんの女の子たちに「ゲーリー・クーパーがいる」とからかう。

参考:Wikipedia

メルヴィン・ダグラス(P152)

メルヴィン・ダグラス[public domain]

メルヴィン・ダグラス(1901-1981)はアメリカの俳優。

1963年の『ハッド』、1979年の『チャンス』でアカデミー助演男優賞を受賞。

ホールデンは娼婦に「メルヴィン・ダグラスの弟役の俳優に似てる」と言われる。

参考:Wikipedia

『ロミオとジュリエット』(P173)

フォード・マドックス・ブラウンによる絵画「ロミオとジュリエット」[public domain]

『ロミオとジュリエット』(原題”Romeo and Juliet”)は、イギリスの劇作家シェイクスピア(1564-1616)による戯曲。

ホールデンはスナック・バーで隣に座った修道女と、『ロミオとジュリエット』について話をする。

参考:Wikipedia

ラント夫婦(P182)

アルフレッド・ラントとリン・フォンタン夫妻(1950)[public domain]

「ラント夫婦」とは、アルフレッド・ラント(1892-1977)とリン・フォンタン(1887-1983)の夫婦。

1920年代~1950年代の舞台の花形俳優であり、しばし共演した。

ホールデンは女友達のサリーをラント夫婦が出演する舞台『なつかしの恋人』に誘う。

参考:Wikipedia

ロレンス・オリヴィエ(P182)

ロレンス・オリヴィエ『寄席芸人』(1960年)の宣材写真[public domain]

「ロレント・オリヴィエ」ことローレンス・オリヴィエはイギリスの俳優、映画監督。

1948年公開の映画『ハムレット』で主演を務め、アカデミー主演男優賞を受賞した。

ホールデンはロレンス・オリヴィエが出演した『ハムレット』について「たいしておもしろくない」と話す。

参考:Wikipedia

『トタン屋根のブルース』(P191)

引用元:Sidney Bechet - Tin Roof Blues (1949)/YouTube bsgs98

『トタン屋根のブルース』(原題”Tin Roof Blues”)は、1923年にニューオーリンズ・リズム・キングスが発表したジャズの名曲。

ホールデンは前の学校で同じ部屋だった男子生徒が口笛がうまく、『トタン屋根のブルース』みたいな曲を吹いていたことを話す。

『サタデー・イーヴニング・ポスト』(P193)

『サタデー・イブニング・ポスト』ノーマン・ロックウェルによる1920年12月4日号の表紙[public domain]

『サタデー・イブニング・ポスト』(原題”The Saturday Evening Post”)は1897年に創刊されたアメリカの雑誌。

1920年代から1960年代までアメリカの中間層の間で最も広く流通し、影響力の強い雑誌の一つであった。

ホールデンは、サリーと待ち合わせのときに『サタデー・イーヴニング・ポスト』などの漫画について思ったことを話す。

参考:Wikipedia

『オリヴァー・トゥイスト』(P214)

『オリヴァー・ツイスト』1838年発行の初版口絵と表題紙。ジョージ・クルックシャンク絵。[public domain]

『オリバー・ツイスト』(原題”Oliver Twist”)は、1837年から1839年にかけて、雑誌に月刊連載されたチャールズ・ディケンズの長編小説。

ディケンズの出世作で、現代にいたるまで、何度も映画化されている。日本語訳も多数ある。

ホールデンがサリーと見た恋愛映画の中で、男女が意気投合するきっかけで『オリヴァー・トゥイスト』が登場し、ホールデンは気持ち悪くなる。

参考:Wikipedia

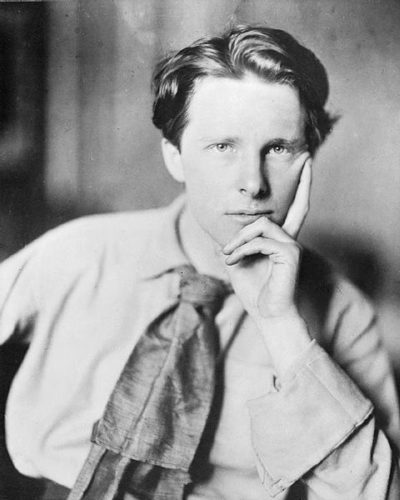

ルーパート・ブルックとエミリ・ディキンスン(P217)

ルパート・ブルック[public domain]

ルパート・ブルック(1887-1915)はイギリスの詩人。

第一次大戦中に戦争についてうたった理想主義的な14行詩、特に「兵士」で知られている。

若くして亡くなったこととその美貌から伝説化された。

参考:Wikipedia

若かりし日のエミリー・ディキンソン。1846年か1847年。[public domain]

エミリー・ディキンソン(1830-1886)はアメリカの詩人。

詩の大半はアメリカ南北戦争中につくられている。

生前は無名だったが、20世紀に入り再評価され、現在は19世紀の文学史上天才詩人とされている。

ホールデンは、兄のD・Bが死んだ弟のアリーに「ルーパート・ブルックとエミリ・ディキンスンと、どっちがすぐれた戦争詩人か」ときき、アリーは「エミリ・ディキンスン」と答えたことを回想している。

参考:Wikipedia

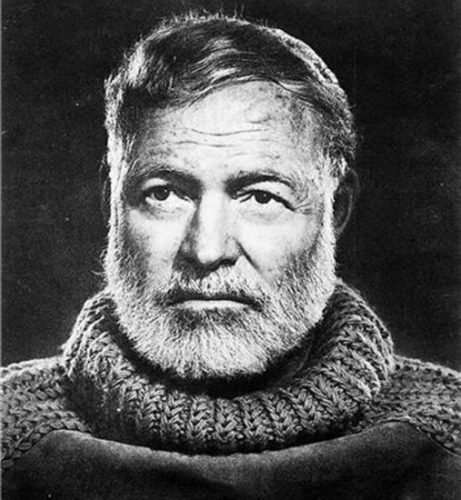

『武器よさらば』(P218)

晩年のヘミングウェイ[public domain]

『武器よさらば』(原題”A Farewell to Arms”)は、1929年に発表された、アメリカの作家ヘミングウェイ(1899-1961)の長編小説。

第一次世界大戦のイタリアを舞台にした、兵士と看護婦の恋を描いた。

ヘミングウェイは1954年にノーベル文学賞を受賞。

ホールデンは兄が自分に『武器よさらば』を読むことをすすめたことを気に入らなかったと話す。

参考:Wikipedia

『偉大なギャツビー』(P218)

フィツジェラルド(1921)[public domain]

『偉大なギャツビー(グレート・ギャツビー)』(原題”The Great Gatsby”)は、アメリカの作家スコット・フィツジェラルド(1896-1940)が1925年に発表した小説。

フィッツジェラルドの代表作で、アメリカ文学を代表する作品の一つ。

ホールデンは『偉大なギャツビー』を好きな本のひとつにあげている。

参考:Wikipedia

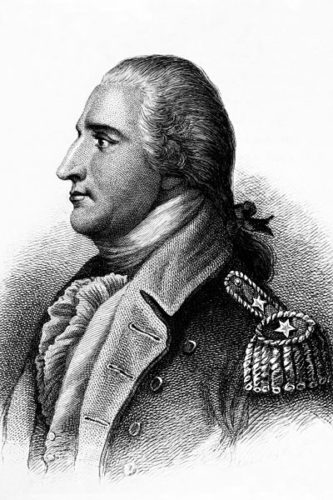

『アメリカ人のためのクリスマス・ページェント』とベネディクト・アーノルド(P251)

「クリスマス・ページェント」とは、イエス・キリスト生誕の物語を劇などで再現する行事。

キリスト教の幼稚園や学校では一般的に行われるクリスマス行事。

フィービが言う「アメリカ人のためのクリスマス・ページェント」では、「アメリカを裏切ったアーノルド・ベネディクトがクリスマス・イブに死にかけているとき、幽霊がやってくる」という始まりと話している。

ベネディクト・アーノルド(ジョン・トランブル画をH・B・ホールが版画にしたものの写し)[public domain]

ベネディクト・アーノルド(1741-1801)は、アメリカ独立戦争での大陸軍将軍。

イギリス軍へニューヨークのウェストポイント砦の引渡しを画策した。

アーノルドは味方を裏切ったために、アメリカではその名前が裏切りの代名詞にされた。

ホールデンはフィービーから、クリスマス劇『アメリカ人のためのクリスマス・ページェント』でベネディクト・アーノルドの役をやるときく。

参考:Wikipedia

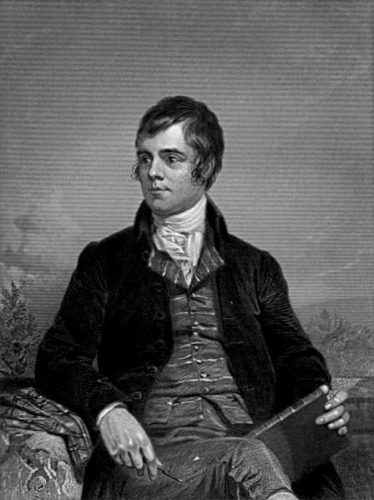

『ライ麦畑で会うならば』とロバート・バーンズ(P269)

引用元:Julie London - COMIN' THRU THE RYE/YouTube futykoolz

ロバート・バーンズ[public domain]

曲をつけて世界中で歌われているものも数多くあり、”Comin' Thro' the Rye”もその中の1曲。

“Comin' Thro' the Rye”は「Comming Through the Rye」の方言で、「ライ麦畑で出逢うとき」などと訳されている。

ホールデンは『ライ麦畑で会うならば』の曲名を『ライ麦畑でつかまえて』と間違えて覚えていて、フィービーに直される。

”Comin' Thro' the Rye”紹介

-

『ライ麦畑でつかまえて』あらすじと感想。サリンジャーの青春小説!

『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカの作家サリンジャーが60年以上前に書いた小説。 「永遠の青春小説」と言われているので、一度は読んでおこうと思ったんだけど。 正直、途中で読むのやめようかと、何度も思っ ...

続きを見る

ウィルヘルム・シュテーケル(P293)

ウィルヘルム・シュテーケル[public domain]

ウィルヘルム・シュテーケル(1868-1940)はオーストリアの精神分析学者。

同じくオーストリアの有名な精神分析学者ジークムント・フロイト(1856-1939)の初期の生徒。

ホールデンがたずねたアントリーニ先生が、ウィルヘルム・シュテーケルの言葉について教える。

アントリーニ先生は、『未成熟な人間の特徴は、理想のために高貴な死を選ぼうとする点にある。これに反して成熟した人間の特徴は、理想のために卑小な生を選ぼうとする点にある』という言葉を紹介しているよ。

参考:Wikipedia

『おお、マリー!』(P326)

引用元:Oh Marie - Louis Prima/YouTube L. Heitmann

『おお、マリー!』(原題”Oh Marie”)は、アメリカのジャズ・ミュージシャンのルイ・プリマが1944年に発表した歌。

ルイ・プリマはトランペッター、ヴォーカリスト、作曲家として活躍した。

ホールデンがフィービーと散歩中に見つけた回転木馬でかかっていた曲が『おお、マリー!』。

参考:Wikipedia

『煙が目にしみる』(P328)

引用元:The Platters - Smoke Get In Your Eyes - Lyrics/YouTube The Platters

『煙が目にしみる』(原題”Smoke Gets In Your Eyes”)は、1933年、ミュージカルの『ロバータ』のためにつくられた楽曲。

1958年には、コーラスグループのザ・プラターズによって、リバイバル・ヒットした。

最後にフィービーが回転木馬に乗ったとき、かかっていた曲が『煙が目にしみる』。

参考:Wikipedia

架空の歌手と歌

『リトル・シャーリー・ビーンズ』(P179.237)

引用元:09.- Little Shirley Beans - NINE STORIES (Trafalgar, 2013)/YouTube GranDerbyTV

物語の中でホールデンがフィービーのために買ったレコード『リトル・シャーリー・ビーンズ』。

この曲は、作中で「エステル・フレッチャー」という黒人の女性が20年前につくったと書かれている。

歌手も曲も実在はせず、サリンジャーによる創作。

『ライ麦畑でつかまえて』刊行後、複数のアーティストによって”Little Shirley Beans”という曲が創作・発表されている。

まとめ

『ライ麦畑でつかまえて』作中で引用されているもの、調べてみたら、実在している人や作品もいっぱいあっておもしろかった。

本を読んだり、曲をきいたり、映画を見たりすると、1950年代のアメリカの空気を味わえて、『ライ麦畑でつかまえて』がもっと味わい深くなる。

ももちんも、読んでみたい本がたくさんあったので、今度読んでみようと思う。

『ライ麦畑でつかまえて』のあらすじや感想を読みたい人は、こちらの記事をどうぞ。

-

『ライ麦畑でつかまえて』あらすじと感想。サリンジャーの青春小説!

『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカの作家サリンジャーが60年以上前に書いた小説。 「永遠の青春小説」と言われているので、一度は読んでおこうと思ったんだけど。 正直、途中で読むのやめようかと、何度も思っ ...

続きを見る

『ライ麦畑でつかまえて』記事一覧